こんにちは、たつみです。

前回の記事では、「認知症は亡くなる病気である」ということについてお話ししました。

今回は、高齢者の延命治療について、私自身の考えをお伝えしようと思います。

今回も、読んでいて気持ちが楽になるような話ではありません。

読まれる方の中には、精神的にきつく感じる方もいらっしゃるかもしれません。

ですので、気持ちに余裕のあるときに読んでいただけたらと思います。

ただ、これはとても大切な話です。

どこかのタイミングで読んでいただけたら嬉しいです。

どこまでが延命治療?

2025年7月現在、「延命治療をどこまで行うべきか」という議論が活発に行われています。

政治家や医療従事者だけでなく、病気を抱えるご家族や、将来に備えて考えている方など、

さまざまな立場の方が意見を持ち、発信されています。

誰もがいつかは病気になり、そして最期を迎えるのですから、意見が分かれるのは当然のことです。

そんな中で自分がまず感じるのは、

たつみ

たつみ「延命治療」「高齢者医療」「終末期医療」が混同されて語られていることが多いなあ

ということです。

これは、一般の方に限ったことではありません。

医療従事者の間でも、明確に言葉の定義を区別せずに発言される場面があります。

もちろん、医療者同士では「言わなくてもわかるよね」という前提があって省略されていることもありますが、

SNSではそういった前提が伝わらないまま拡散されてしまうため、さらに誤解が広がりやすくなります。

「延命治療」という言葉の意味

そもそも、「延命治療」という言葉には医学的・法的な定義がありません。

ですが、私たち医療者の間では、概ね次のような意味で使われています。

「生命を維持・延長することのみを目的とした医療行為であり、病気の回復や根治が見込めない状況で行われる治療」

ここで大切なのは、延命治療と一口に言っても、患者さんの状態や治療の内容によってニュアンスが大きく変わるということです。

たとえば──

- まだ意識がしっかりあり、会話もできる方が一時的に体調を崩したときに行う点滴

- すでに意識がなく、自発呼吸も弱まり、回復の見込みがない中で行う人工呼吸器の装着

どちらも「命をつなぐための医療」ですが、意味合いはまったく異なります。

後者のような状態、あるいはそれに近い状態に対して行われる治療を「延命治療」としてお話ししています。

高齢者医療・終末期医療との違い

- 高齢者医療

こちらも明確な定義はありませんが、一般的には高齢者に対して行われる医療全般を指します。

血圧の薬を処方から、癌や骨折の手術まで、幅広い医療行為が含まれます。 - 終末期医療(緩和ケア)

こちらは、「残念ながら現代医療では回復が望めず、余命が限られた方が最期を迎えるまでに行われる医療」です。

病気を治すことよりも、痛みや苦しみを和らげることが目的です。

「緩和ケア」「緩和医療」と呼ばれることもあります。

終末期医療は高齢者だけではなく、若い方や子供の場合もあります。

ただ、割合としては当然高齢者が多いです。

しかし、議論の場合においては「終末期医療=高齢者医療ではない」と思い込まないことが大事です。

「若い人にも終末期医療が必要になることがある」という視点が抜け落ちてしまうと、知らないうちに若年層や子供の治療を否定してしまう可能性があるからです。(年齢問わず終末期医療を否定したいのであれば別ですが)

このような違いを意識したうえで、それぞれの立場から発信された意見を読むと、

少し冷静に、バランスよく捉えられるのではないかと思います。

なぜ延命治療が今、問題になっているのか?

「治療はどの病気に、どこまで行うべきか?」

医療の適応に関しての議論は以前からありますが、近年とくに注目されるようになってきました。

その背景には、社会保障制度の限界があります。

日本は国民皆保険制度が整っており、医療へのアクセスも良好です。

高齢者は所得に応じて自己負担が1割になることも多く、

残りの7〜9割は公費(つまり国の財源=私たちの社会保障負担)でまかなわれています。

そんな状態の中で、少子高齢化、物価上昇、医療技術の高度化が重なり、

今の制度では「どれだけお金があっても足りない」という状況が続いています。

お金の問題と、延命治療の是非は別では?

ただ、自分はこの「財源の問題」と「延命治療の是非」は、

切り離して考えるべきではないか?と思っています。

たとえば──

もし日本が、ある日突然海底から大量の石油を発見して、超裕福な国になったとしましょう。

社会保障に関わるお金の問題はなくなり、医療費の問題が解決した場合。

すべての高齢者に延命治療をすべきでしょうか?

何が言いたいかというと、社会負担の限界というのはあくまで議論のきっかけにしか過ぎません。

「財源があるかないか」とは別に、その治療が誰のためで、どんな意味を持つのかを考える必要があるのです。

たつみの意見

ここで、私の立場をはっきりお伝えしておこうと思います。

どんな意見を持つ人がこの文章を書いているのかを示すことで、

読む方が内容をどう受け取るかが変わってくると思いますので。

結論から申し上げると、

私は「高齢者への延命治療には基本的には反対」です。

ただし、「延命や救命」を目的としない、

苦しみを和らげるための医療──いわゆる緩和ケアについては、必要だと考えています。

精神科病院で見てきた現実

まず前提として、自分は精神科医で終末期の多くは精神科病院の患者さんです。

精神科病院の終末期のほとんどは認知症の方です。

なので自分がお話しするのは「高齢者、特に認知症の方の延命治療について」と思っていただければと思います。

認知症の方は、病気が進行すると「誤嚥性肺炎」を何度も繰り返すようになります。

たとえそのたびに治療をしても、認知症そのものを治すことができないため、また肺炎が起こるのです。

点滴や抗生剤を使用して治療を行いますが、肺炎を繰り返すたびに体力は大きく削られ

大好きだった食事もとれなくなり、声かけにもほとんど反応せず、目を開けることさえ難しくなる方もいらっしゃいます。

それでも、ご家族が「治療を続けてください」と希望された場合、

私たちはそれに応じて治療を行わざるを得ません。

そのような状況になるたびに

これは本当に、患者さんご本人のためになっているのだろうか?

と思わざるを得ません。

誰のための治療なのか

延命治療を望むご家族の気持ちは、私はとても尊いものだと思っています。

家族の関係性が希薄になったこの時代に

「できる限りのことをしてあげたい」「もっと一緒にいたい」

と思えるのはとても素晴らしいことで、その気持ちを否定するつもりは全くありません。

ただ、それとは別にご家族に考えてほしいのですが

その治療は、本当に「本人のための医療」になっていますか?

「家族のための治療」になってはいませんか?

最後の時を迎える前に、家族と話してほしい

「いつまでもあると思うな、親と金」

昔からよく言われる言葉ですが、自分はこれほど今の医療制度と家族関係を象徴している言葉はないと思っています。

「親」はいつまでも元気ではいられません。

「金」、つまり社会保障や医療制度も、今後ずっと安定しているとは限りません。

だからこそ、今のうちに話しておくことが必要なのです。

ACP(アドバンス・ケア・プランニング)という考え方

このように「将来のこと、将来病気になった時にどのような治療、ケアを希望するか」という話し合いのことを、

医療ではACP(アドバンス・ケア・プランニング)と呼びます。

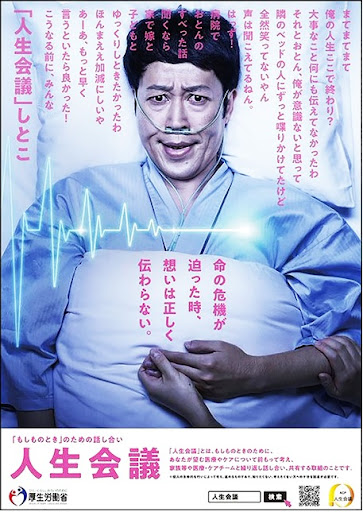

いわゆる「人生会議」です。

自分は存じ上げなかったのですが、このポスターは昔炎上したみたいですね。

でも自分はこの画像が間違っているとは思いません。

むしろ今こそ、この画像に向き合うべき時ではないかと思います。

あなた自身と、家族のために

「どんな最期を迎えたいか」

「どこまで医療を受けたいか」

「誰にその判断を託すか」

そうしたことを、元気な今だからこそ、少しだけ考えてみてほしいのです。

それは、あなた自身のためでもあり、

最期の選択に迷うことになるかもしれない、ご家族のためにもなることだと思います。

最後に

重いお話しですが、延命治療についてお話しをしました。

最期の選択を迫られるのは、いつも突然です。

だからこそ、「その時」になってから考えるのではなく、

「まだ元気な今」だからこそ、話しておいてほしいと思います。

今回は延命治療という言葉の意味、それに対しての私たつみの考えについてお話ししましたが

次回は延命治療とは実際にどのような医療行為なのか具体的にお伝えしようと思います。

もしこの記事を読んで、何か感じることがあれば、ぜひコメントで教えてください。

皆さんの考えもお聞きできたら嬉しいです。

ではまた。

コメント